di Ugo Perugini —-

Una collettiva di 44 fotografi e l’altra monografica di Walead Beshty

Presso la PhotoGallery della Fondazione MAST di Bologna, dal 25 gennaio al 3 maggio 2020 resterà aperta la mostra collettiva “Into the work/Out of the work. La divisa da lavoro nelle immagini di 44 fotografi”, curata dallo studioso svizzero, Urs Stahel, alla quale si affianca una esposizione monografica di fotografie di Walead Beshty, sempre sul tema dell’abbigliamento, visto però come anti-uniforme.

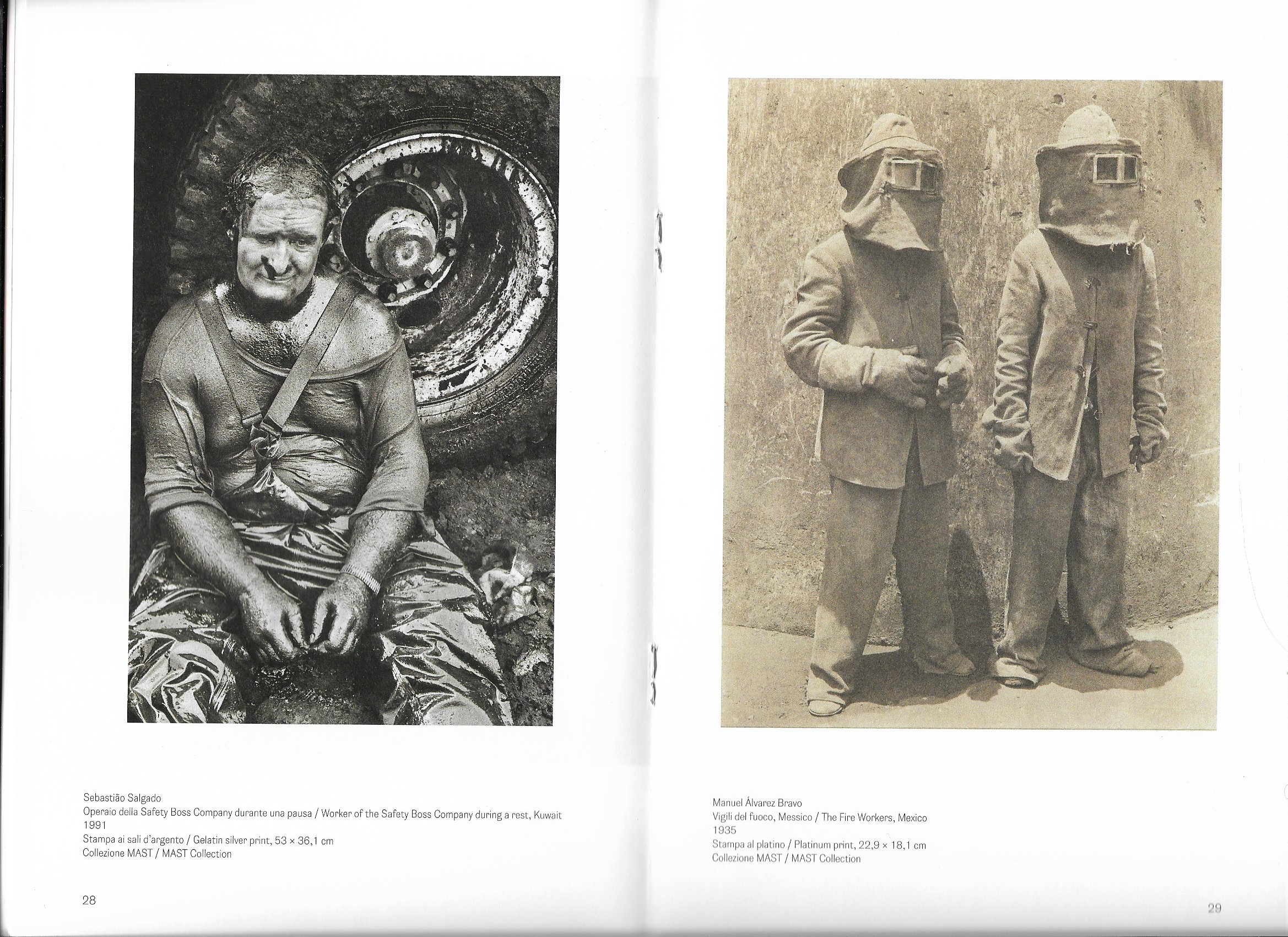

Nella prima mostra, sono esposti oltre 600 scatti di grandi fotografi internazionali – ma molti anche di fotografi anonimi – che illustrano le uniformi da lavoro nel passato e nel presente e i loro significati funzionali e simbolici.

I tedeschi dicono: “L’abito fa il monaco” (Kleider machen Leute) gli italiani il contrario “Non è l’abito che fa il monaco”. Anche se, come in tutti i proverbi, esiste anche una versione diversa che compensa la prima: “Vesti un bastone, sembra un barone”. Insomma, il vestito di volta in volta viene interpretato come apparenza o come sostanza.

Interessante l’annotazione sul significato delle parole italiane uniforme e divisa. La prima ha un valore di inclusione, di appartenenza a una comunità, a un gruppo, a una associazione; la seconda di differenziazione, di esclusione. Trasmettono entrambe orgoglio di appartenenza ma anche senso di responsabilità.

Si parla di colletti blu (o tute blu) e di colletti bianchi per caratterizzare gli operai o gli artigiani nel primo caso e gli impiegati nel secondo, con giacca, pantaloni camicia e cravatta. Ma esistono anche i camici bianchi (o verdi) per gli operatori sanitari, tecnici, ingegneri, e anche per macellai, fornai, ecc.

L’abito da lavoro ha acquisito uno status particolare al quale corrisponde una determinata azione sociale. Il materiale, la fattura, la funzionalità contano più dell’estetica, vista anche la loro funzione protettiva da agenti esterni e dallo sporco.

Dalle casacche di Graciela Iturbe, ai grembiuli di Irving Penn fino agli scaricatori di porto all’Avana (Albrecht Tübke) e alle donne in divisa in Fiat (Paola Agosti)

In alcune immagini, non conta solo l’abito da lavoro quanto l’atteggiamento fisico dei soggetti ripresi: come, ad esempio, due giovani artisti in un concerto o il ritratto di gruppo dei dirigenti di una multinazionale (anni 80, Clegg & Guttmann): si nota l’atteggiamento retorico dei protagonisti, lo sfondo nero come certe opere pittoriche fiamminghe; la luce che colpisce i visi e la postura che emana sicurezza e potere da parte del boss. Qui il fotografo diventa quasi un pittore di corte, che evidenzia il potere legato al ruolo ricoperto.

Le sette fotografie di Olivier (scattate da Rineke Dijkstra) raccontano la trasformazione di un giovane militare, dal suo ingresso come recluta, spaurito, ingenuo, gli occhi spalancati, fino all’ultima dopo 36 mesi. Si nota il cambiamento del suo viso, più duro e determinato.

Poi le varie tipologie di uniformi, con il loro valore militare, civile ed ecclesiastico: la soldatessa di Sergey Bratkov, il monaco e la suora di Roland Fischer o le foto di Angela Merkel (Herlinde Koeble) nella serie “Tracce del potere”.

Nell’ultima sala, si assiste alla trasformazione dell’abbigliamento di lavoro e dell’uniforme in stile e moda. E l’abito come uniforme borghese in contrasto con il suo rifiuto, il nudo (Gelpke).

Nelle foto di Brad Herdon e Hiroji Kubota si nota nella donna il contrasto tra camouflage e orgoglio nell’indossare l’uniforme, cioè tra ricerca di visibilità ed estrema invisibilità. Nell’evoluzione del costume, la donna ha inizialmente usato il camouflage per nascondere il fatto di essere donna ma in seguito vi è ricorsa come atto di liberazione, fino a che il cross-dressing le ha consentito di esprimere una nuova immagine di se stessa.

Nelle sue foto, Barbara Davatz, partendo dallo slogan H&M Le apparenze non contano, cerca di capire che senso abbia l’identità delle giovani generazioni in un mondo globalizzato, con un abbigliamento di lavoro che si dichiara apertamente anti-uniforme.

Più astratto il lavoro di Tobias Kaspar nella serie La collezione giapponese con foto ingrandite di ricami di un produttore tessile svizzero.

………..

Nella seconda mostra, “Ritratti industriali”, sono esposti gli scatti di Walead Beshty, scultore inglese, che ora vive negli USA, che negli ultimi 10 anni, ovunque si trovasse, fotografava le persone che incontrava: artisti, tecnici, critici, galleristi, direttori, ecc., oltre a spazi espositivi, atelier, camere d’albergo. Un corpus di oltre 1400 foto da cui ne sono state scelte 364, suddivise in sette gruppi da 52 l’uno.

I ritratti sono un po’ standardizzati, non esprimono il carattere dei soggetti, il suo interesse era illustrare la loro funzione, il loro ruolo nell’ambito del mondo artistico attorno a cui gravitavano. D’altra parte, Beshty non crede che gli oggetti siano dotati di un significato particolare. E’ il contesto che ne rivela il senso e questo cambia in continuazione.

La stessa cosa vale per le persone. Le sue foto nell’ambito dell’industria dell’arte individuano un settore che si ritiene libero da convenzioni gerarchiche nell’abbigliamento, perché i suoi componenti sono estremamente individualisti. Eppure, nonostante gli sforzi, ogni individuo resta indissolubilmente legato al contesto, e quindi prigioniero di un atteggiamento uniformato e standardizzato.

A Beshty interessa anche cogliere l’intervento umano nel sistema di produzione e di trasporto delle sue opere d’arte: le sculture di vetro, graffiate o rotte, le sculture di rame su cui appaiono le impronte di chi le ha maneggiate per imballarle e spedirle. L’ansia dell’artista è non nascondere nulla. Il potere è efficace quando cela le sue modalità di funzionamento. L’arte, al contrario, deve rendere democratica l’estetica, disponibile, non gerarchica o riservata a chi il potere ce l’ha.

Dal 25 gennaio al 3 maggio 2020

MAST

Via Speranza 42

Bologna

Ingresso libero

Orari di apertura: martedì-domenica 10.00-19.00